|

|

إعداد: صالح محمد المطيري

تقع

خيبر إلى الشمال من المدينة المنورة بـ 170 كيلومترًا على الطريق الدولي

المؤدي إلى تبوك وبلاد الشام وتركيا، وتعتبر الآن محطة مهمة للحجاج

القادمين إلى المدينة من تلك البلاد، وتعتبر إحدى محافظات المدينة

الرئيسية، حيث يتبعها عدد من القرى والهجر والمراكز الصغيرة، يوجد المركز

الإداري والخدمي للمحافظة على مقربة من الطريق الدولي الرئيس الذي اصطف على

مقرية من جانبيه الكثير من المحال والمراكز التجارية التي تخدم هذا الطريق

المهم، غير أن ما يشد الزائر ويحوز إعحابه بشدة هو هذا المتحف الاثري

العتيق الذي تمثله أطلال البلدة القديمة، أو ما يسمى محليًا بخيبر القديمة

أو (نخيل خيبر) كما يقول العامة.. ذلك المنخفض الواقع بين حافتي حرة

بركانية والمكتظ بالحصون وبيوت اللبن القديمة والنخيل والينابيع والعيون،

والذي اشتهر بالخصب والحياة منذ قبل الميلاد بقرون.

تقع

خيبر إلى الشمال من المدينة المنورة بـ 170 كيلومترًا على الطريق الدولي

المؤدي إلى تبوك وبلاد الشام وتركيا، وتعتبر الآن محطة مهمة للحجاج

القادمين إلى المدينة من تلك البلاد، وتعتبر إحدى محافظات المدينة

الرئيسية، حيث يتبعها عدد من القرى والهجر والمراكز الصغيرة، يوجد المركز

الإداري والخدمي للمحافظة على مقربة من الطريق الدولي الرئيس الذي اصطف على

مقرية من جانبيه الكثير من المحال والمراكز التجارية التي تخدم هذا الطريق

المهم، غير أن ما يشد الزائر ويحوز إعحابه بشدة هو هذا المتحف الاثري

العتيق الذي تمثله أطلال البلدة القديمة، أو ما يسمى محليًا بخيبر القديمة

أو (نخيل خيبر) كما يقول العامة.. ذلك المنخفض الواقع بين حافتي حرة

بركانية والمكتظ بالحصون وبيوت اللبن القديمة والنخيل والينابيع والعيون،

والذي اشتهر بالخصب والحياة منذ قبل الميلاد بقرون.

ومما يزيد هذا الموقع أهمية تاريخية وبعدًا روحيًا، ارتباطها بأحداث السيرة النبوية العطرة، فها هنا بين حافتي هذه الحرة وتحت هاتيك الحصون وقعت غزوة خيبر المشهورة في كتب السيرة، والتي نزل فيها شيء من آي القرآن الكريم، وها هنا أقام الرسول القائد عليه الصلاة والسلام نحوًا من شهر وهو يقاتل القوم ويستنزلهم من الحصون، بعد أن نكثوا العهد وألبوا الأعداء، وفي معيته الشريفة كان الخلفاء الأربعة وسائر الصحب الكرام، ممن كان لهم قدم صدق في الذود عن حياض الإسلام.

في اشتقاق الاسم

وخيبر اسم موغل في القدم، حيث ورد اسمه كموضع خصب ذي أهمية بالغة مع واحتي تيماء ويثرب (المدينة) في النقوش البابلية، ففي نقوش الملك البابلي (نبونيد) تذكر خيبر ضمن المناظق والأرضين التي شملها نفوذه، وذلك أثناء حملته التوسعية في شمال الجزيرة العربية، والتي اتخذ فيها تيماء الواقعة إلى الشمال من خيبر مقرًا صيفيًا له. وقد ثار جدل بين المؤرخين ورواة اللغة حول اشتقاق اسم هذا الموضع، وجرت عادة بعض رواة اللغة وأهل الأخبار على ربط أسماء مثل هذه القرى القديمة بأحد أسماء العماليق أو غيرهم من الأمم البائدة، وتداول الباحثون ما نقله ياقوت في (معجم البلدان) بأن خيبر هو الحصن وهو معروف بهذا الاسم قبل الميلاد بقرون، والرأي الأقرب أننا لو فتشنا في هذا الجذر اللغوي (خ ب ر) في المعاجم لربما وجدنا ما ينقع الغلة ويقرب النجعة، فالناظر الفاحص في هذه المادة الثلاثية لا يلبث أن يجد جملة من الكلم الذي يناسب طبيعة هذه الواحة وتاريخها القديم، فهناك مفردات ـ كما نرى مثلاً في اللسان لابن منظور أو القاموس للفيرزوأبادي ـ تشير إلى الغزارة والوفرة والنماء، ومنها الخبْـر (بفتح فسكون) وهي المزادة العظيمة كالخبراء والناقة الغزيزة اللبن، ومن معانيها أيضًا الزرع ومنقع الماء في الجبل ومنقع الماء في أصوله، وكل هذه المدارك والمعاني تحوم حول طبيعة الموضع ذاتها وتدور في فلكها، فخيبر القديمة كما يشاهد الآن واد متسع قليلاً بين جانبي حرة يفيض بالعيون والينابيع تتدفق وئيدًا إلى حوائط النخيل، كما تجود علينا هذه المادة الثلاثية بمعانٍ أقرب وشيجة وأمس رحمًا، فمنها المخابرة أن يزرع على النصف ونحوه، كما يقال في هذه الطريقة أيضًا الخبر بكسر الخاء، والخبير هو الأكار أي الفلاح أو المزارع، والمعروف أن خيبر من قديم الدهر وغلتها تقسم بحصص متفاوتة بين الفلاحين وهم القائمون على زراعة النخيل وبين الملاك أصحاب النخل، وفي هذا الباب من اللغة أعني هذا الكلم الذي على زنة فوعل وفيعل نجد قولاً يحتفي به اللغوي القدير مصطفى جواد ـ وكان حجة في أصول اللغة وفقهها ـ وهو أن صيغتي فيعل وفوعل في العربية كالتي منها مثلاً مفردات كـ (صيرف) و(كوكب) و(فوضى) إنما جاءت من أصول ثلاثية مضعّـفة (فـعّـل)، أُبدل أول تضعيفها واوًا أو ياء لفك التضعيف، ويعلل ذلك بقوله "إنما جرت اللغة في هذا المجرى لما في التضعيف من ثقل" ـ يعني التشديد، وإذا ما أخذنا نحن بهذا القول فسيكون إذن أصل مسمى هذا الموضع أي خيبر مشددًا (خـبّـر).

|

تأملات في الطراز العمراني للبلدة

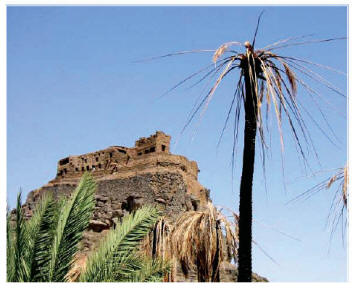

اشتهرت خيبر بأنها مدينة النخيل والحصون، فمن هنا في وسط البلدة القديمة لا يعتم الزائر أن يرى حصونًا مبنية على قمم الجبال وأسفل منها في السفح تنتظم بيوت الطين بعضها ملتصق ببعض وبعضها فوق بعض بشكل متدرج نزولاً إلى أسفل المنخفض، حيث حوائط النخيل، ولا بد أن نلمح الجانب العمراني لتلك الحصون المبنية على الجبال، ومنها الحصن الرئيس الذي يتربع على جبل مرتفع وسط المنخفض ويشرف على النخيل، ومن علوه يمكن لأهل الحصن أن يروا القوم القادمين لخيبر من غزاة أو قوافل أو تجار من مسافة عدة أميال. وقد أقيمت هذه الحصون بعناية هندسية فائقة، حيث سويت أولاً قمم الجبال المحدبة وبنيت حوافها بجدران من الصخور والطين، وذلك لكي يصبح سطح الجبل ملائمًا لإقامة بناء متسع ذي غرف وفناء وديوان كهذا الحصن، مع اتخاذ درج في الجبل للصعود إلى الحصن، ويقول حمد الجاسر الذي زار خيبر عام 0931 إن في الحصن هذا بئرًا منقورة في الصخر تصل إلى مياه الينابيع أسفل رغم هذا الارتفاع الشاهق، وهذا الشأن وارد، لأنه مرتفع جدًا ويشق على الإنسان تكرار النزول أو الصعود لجلب الماء، خاصة في حال الحصار وتضييق الخناق على الحصن.

وقد

استغلت سفوح الحرة حول المنخفض وعمرت ببيوت الطين واللبن، وهذه أعجوبة

أخرى، حيث بنيت على هيئة متدرجة بعضها آخذ برقاب بعض، وتفصل بينها دهاليز

وممرات مسقوفة بجذوع النخل تنزل إلى أحواض النخيل، وعندما يمشي الزائر

بينها لا يلبث أن يشعر أنه يسير فوق سطح هش كأنه سقف غرفة أو دهليز يفضي

إلى الأسفل، والبناء متصل ببعضه كالجسد الواحد، ومن تأمل هذه الأسقف وهذه

الأبنية والحصون لرأى كم هي عظيمة هذه الغرسة المباركة، أعني النخلة، فقد

استخدم كل شيء منها في الأبنية وشيدت منها أسقف الحصون ودرج البيوت ومصاريع

الأبواب، وكانوا يعمدون إلى جذع النخلة فينشر على هيئة مستطيلة ليصبح الجذع

الواحد اثنين، فتثبت عوارض منه في السقف متوازية مع بعض، ومن ثم يرص عليها

الجريد والسعف حتى لا يكون خلل أو فجوات، فيهال عليه التراب من بعد ويصبح

هذا السقف أرضًا لغرفة تبنى فوقها من جديد.

وقد

استغلت سفوح الحرة حول المنخفض وعمرت ببيوت الطين واللبن، وهذه أعجوبة

أخرى، حيث بنيت على هيئة متدرجة بعضها آخذ برقاب بعض، وتفصل بينها دهاليز

وممرات مسقوفة بجذوع النخل تنزل إلى أحواض النخيل، وعندما يمشي الزائر

بينها لا يلبث أن يشعر أنه يسير فوق سطح هش كأنه سقف غرفة أو دهليز يفضي

إلى الأسفل، والبناء متصل ببعضه كالجسد الواحد، ومن تأمل هذه الأسقف وهذه

الأبنية والحصون لرأى كم هي عظيمة هذه الغرسة المباركة، أعني النخلة، فقد

استخدم كل شيء منها في الأبنية وشيدت منها أسقف الحصون ودرج البيوت ومصاريع

الأبواب، وكانوا يعمدون إلى جذع النخلة فينشر على هيئة مستطيلة ليصبح الجذع

الواحد اثنين، فتثبت عوارض منه في السقف متوازية مع بعض، ومن ثم يرص عليها

الجريد والسعف حتى لا يكون خلل أو فجوات، فيهال عليه التراب من بعد ويصبح

هذا السقف أرضًا لغرفة تبنى فوقها من جديد.

ونمط البنيان في البلدة القديمة من حصون وبيوت يعكس بوضوح التراتبية الطبقية التي عرفتها هذه الواحة الزراعية في القديم، فالحصون والبيوت المشيدة على قـمم الجبال كان ينزلها السادة وملاك النخيل وتجار البلد وحكام الواحة على مر العصور، والبيوت النازلة القريبة من النخل كان يقطنها الفلاحون ومن عهد إليهم بصيانة النخيل وسقياه وتوجيه العيون والينابيع، فيما بقيت الطبقة السفلى من البنيان التي تفضي مباشرة إلى أحواض النخيل لإيواء الماشية وحيوان الزرع ولحفظ المؤن والعتاد، فهذه التراتبية العمرانية كما ترى انتظمت كل ما في الواحة من إنسان وحيوان وجماد، وقد شاهد الرحالة الإنجليزي تشارلز دوتي جانبًا من هذه الكيفية أثناء إقامته لدى مضيفه في خيبر عام 1877م.

العيون

اشتهرت خيبر منذ القديم بالعيون والينابيع التي تنبع من حواف هذا المنخفض المزروع بالنخيل، ولما كانت هذه العيون تروي أملاكًا متجاورة ونخيلاً، فقد كان لزامًا على أهل الواحة أن يقتسموا هذا الماء ويعاقبوه بينهم بالسوية من حيث وقت أو مقدار السقيا لكل حوض من هذه الأحواض العامرة بالنخيل، واشتهر من هذه العيون التي لا زالت معروفة: عين الصفصافة بالقرب من مسجد البلدة القديمة ولا زالت تتدفق برفق وروية، وقد اعتني بها فوضع عليها ما يحميها من الأتربة والشوائب، ومنها أيضًا عين الراية ـ والعامة يقولون الريا، وعين علي أسفل الحصن الرئيس، ومنها عين الدفيفة وعين إبراهيم بقرب قرية بشر، ويطلق عليها أيضًا عين المروى.

ومما

يتصل بشأن العيون والحياة المائية في الواحة، نجد أيضًا في منطقة خيبر

السدود الأثرية القديمة التي أقيمت على الأودية والروافد الرئيسية لوادي

خيبر الذي يخترق البلدة القديمة، ولعل أشهرها بل أكبرها سد قصر البنت

الواقع إلى الجنوب من قرية الثمد الواقعة على الطريق، وهو بناء ضخم محكم

العمل ومتناسق الأجزاء، وهو يمتد 531 مترًا ويعلو 02 مترًا، مع قاعدة عريضة

وبناء متدرج، وفيه طبقات (مداميك) من صخور البنيان المربعة الضخمة التي

يتعجب الرائي كيف حملت ووضعت في مواضعها، وأي وسائل استخدمت لرفع هذه الكتل

الثقيلة من الصخر؟ والسد تتجلى فيه البراعة الهندسية لأهل المنطقة

والبنائين المسلمين من عصر سحيق، ولا بد أن يكون قد بني أو رمم لاحقًا بأمر

وتمويل من أحد الخلفاء السابقين، لأنه بناء لا يقوم عليه إلا دولة، وبنيانه

يشبه إلى حد كبير بناء سد معاوية على وادي الخنق بالمدينة المنورة، وهو

مكسور ثلثه تقريبًا. ومن السدود الأخرى بالمنطقة سد الحصيد، يقع على وادي

الحصيد من أودية خيبر، وهو واد ينحدر حتى يلتقي بشعيب الثمد، مبني بالحجارة

التي لم تشذب وبالطين والكلس، وهو أقل أهمية من سد قصر البنت. ويلاحظ أن

هذه السدود الضخمة أنشئت على مبعدة من البلدة القديمة، في أعالي

الأودية التي ترفد الوادي الرئيس، وذلك لمنع الفيضانات من أن تغمر المنخفض

الذي يقع فيه النخيل والبلدة القديمة فتعيث فسادًا في الزرع والمال، وكذلك

لضمان استمرار تدفق العيـون والينابيع في البـلدة ما دامت المياه

محتجزة في أعالي الوادي من بعيد.

ومما

يتصل بشأن العيون والحياة المائية في الواحة، نجد أيضًا في منطقة خيبر

السدود الأثرية القديمة التي أقيمت على الأودية والروافد الرئيسية لوادي

خيبر الذي يخترق البلدة القديمة، ولعل أشهرها بل أكبرها سد قصر البنت

الواقع إلى الجنوب من قرية الثمد الواقعة على الطريق، وهو بناء ضخم محكم

العمل ومتناسق الأجزاء، وهو يمتد 531 مترًا ويعلو 02 مترًا، مع قاعدة عريضة

وبناء متدرج، وفيه طبقات (مداميك) من صخور البنيان المربعة الضخمة التي

يتعجب الرائي كيف حملت ووضعت في مواضعها، وأي وسائل استخدمت لرفع هذه الكتل

الثقيلة من الصخر؟ والسد تتجلى فيه البراعة الهندسية لأهل المنطقة

والبنائين المسلمين من عصر سحيق، ولا بد أن يكون قد بني أو رمم لاحقًا بأمر

وتمويل من أحد الخلفاء السابقين، لأنه بناء لا يقوم عليه إلا دولة، وبنيانه

يشبه إلى حد كبير بناء سد معاوية على وادي الخنق بالمدينة المنورة، وهو

مكسور ثلثه تقريبًا. ومن السدود الأخرى بالمنطقة سد الحصيد، يقع على وادي

الحصيد من أودية خيبر، وهو واد ينحدر حتى يلتقي بشعيب الثمد، مبني بالحجارة

التي لم تشذب وبالطين والكلس، وهو أقل أهمية من سد قصر البنت. ويلاحظ أن

هذه السدود الضخمة أنشئت على مبعدة من البلدة القديمة، في أعالي

الأودية التي ترفد الوادي الرئيس، وذلك لمنع الفيضانات من أن تغمر المنخفض

الذي يقع فيه النخيل والبلدة القديمة فتعيث فسادًا في الزرع والمال، وكذلك

لضمان استمرار تدفق العيـون والينابيع في البـلدة ما دامت المياه

محتجزة في أعالي الوادي من بعيد.

وما

دامت دولة المياه منتعشة في المنخفض الذي يعج بالحياة، كان لابد إذن من أن

تجر إليها دورة حياة أخرى، فالمعروف أن دورة الحياة التي تقوم على المياه

في منطقة حارة كخيبر وفي واد منخفض ومحاط بالمرتفعات من كل جانب كان لا بد

أن تجلب معها أسرابًا من الحشرات التي تألف الحياة على المياه الراكدة وفي

الجو الدفيء، فإذا ما نقعت المياه في الأحواض التي زادت عن حاجة الري تصبح

هذه المياه الزائدة من بعـدُ مستنقعًا يطن على متنه البعوض، وتحوم حوله

الحشرات، ولذلك اشتهرت خيبر منذ القديم بالحمى، وتداول ذلك الشعراء، فمن

ذلك قول أحدهم:

وما

دامت دولة المياه منتعشة في المنخفض الذي يعج بالحياة، كان لابد إذن من أن

تجر إليها دورة حياة أخرى، فالمعروف أن دورة الحياة التي تقوم على المياه

في منطقة حارة كخيبر وفي واد منخفض ومحاط بالمرتفعات من كل جانب كان لا بد

أن تجلب معها أسرابًا من الحشرات التي تألف الحياة على المياه الراكدة وفي

الجو الدفيء، فإذا ما نقعت المياه في الأحواض التي زادت عن حاجة الري تصبح

هذه المياه الزائدة من بعـدُ مستنقعًا يطن على متنه البعوض، وتحوم حوله

الحشرات، ولذلك اشتهرت خيبر منذ القديم بالحمى، وتداول ذلك الشعراء، فمن

ذلك قول أحدهم:

كأن به إذ جئته خيبرية

يعود عليه وردها وملالها

وهي حمى الملاريا، تأخذ في المرء فتجعله ينتفض ويتصبب عرقًا في ذات الوقت، أي مثل تلك التي أشار إليها المتنبي بقوله:

يضيق الجسم عن نفسي وعنها

فتوسعه بأنواع السقام

إذا ما فارقتني غسلتني

كأنا عاكفان على حرام

وسلكها الجاحظ في عداد أماكن الوباء المشهورة، وجعلها ثالث ثلاثة فقال على لسان أحد بخلائه "ليت بيتي سوق الأهواز، أو نطاة خيبر، أو وادي الجحفة"، وذلك لكي يُـحَمُّ أهله فيقل أكلهم فيفضل من خبزه مقدار كيله، أي بوفر من قوته شيئاً.

ولذلك

في العهد السعودي، وفي العقود الأخيرة قامت الدولة بنقل البلدة بمرافقها

ومصالحها وسكانها من مكانها القديم، لأنه يصعب تمدد البلدة وتوسعها داخل

هذا الوادي المحصور من جانبيه بحرة بركانية سوداء، فضلاً عن المخاطر الصحية

في الحياة جوار الينابيع ومستنقعات المياه، فأسست الحكومة حينها بلدة جديدة

في موضع أكثر ارتفاعًا وأفسح مكانًا وأصح هواء من موضعها القديم، ومع مرور

الزمن أقفرت البلدة القديمة من سكانها وارتحل عنها أهلها، وبقيت مبانيها

الطينية والحجرية خاليـة تنـاوح صيران النخيل المحيط بها من جميـع

الجهات، وبقي الحصن الرئيس المطل على النخيل يحكي للزائرين والسياح قصة

هذه الواحة الخصـيبة التي بدأت قبل الميلاد بقرون، وتنـاقلت

خبرها الأجـيال وسارت بذكرها الركبان.

ولذلك

في العهد السعودي، وفي العقود الأخيرة قامت الدولة بنقل البلدة بمرافقها

ومصالحها وسكانها من مكانها القديم، لأنه يصعب تمدد البلدة وتوسعها داخل

هذا الوادي المحصور من جانبيه بحرة بركانية سوداء، فضلاً عن المخاطر الصحية

في الحياة جوار الينابيع ومستنقعات المياه، فأسست الحكومة حينها بلدة جديدة

في موضع أكثر ارتفاعًا وأفسح مكانًا وأصح هواء من موضعها القديم، ومع مرور

الزمن أقفرت البلدة القديمة من سكانها وارتحل عنها أهلها، وبقيت مبانيها

الطينية والحجرية خاليـة تنـاوح صيران النخيل المحيط بها من جميـع

الجهات، وبقي الحصن الرئيس المطل على النخيل يحكي للزائرين والسياح قصة

هذه الواحة الخصـيبة التي بدأت قبل الميلاد بقرون، وتنـاقلت

خبرها الأجـيال وسارت بذكرها الركبان.

| © يونيو 2007 مجلة " أهلا وسهلا ." |